环县6位"90后"乡村老师,用坚守和担当带活一个村的教育!

- 资讯

- 2024-12-24

- 107

庆阳网讯(记者 李文)当下,许多农村孩子在家长的陪伴下,选择进城读书。在环县小南沟乡许掌村,一些村民却选择了村里的小学,许掌小学的教学规模也从2015年的57人达到了现在的70人,教学成绩也从全乡的排名末尾突飞猛进到了前列。

是什么原因让这些家长和孩子选择了家乡的许掌小学?答案只有一个——教学质量的提升。

据小南沟乡学区主任贺鹏科介绍,2015年之前,因教师年龄结构偏大、教学教研活动不积极等诸多因素,许掌小学在全学区排名一直靠后,许多家长选择了进城陪孩子上学,学校的规模从曾经的上百人滑落到40多人,许多家长因为陪读,家庭缺少劳动力,农业生产上不去,不能长期务工等,致富路子越走越窄。

2015年,许掌小学调入了六名90后大学生,加上原来的一名50多岁的老教师,这个学校现在有了七名教师。教师结构的优化,让学校有了朝气,村子也活了起来。

六名90后大学生一到任,学区就任命有一年工作经验的吴睿担任校长,有一年工作经验的马元梅担任教务主任。

看着来了六名年轻教师,原任校长甄德华老师的信心更足了:“原本老教师不会的电脑等教学设备有人操作了,教研活动可以正常开展了,年轻人有什么想法不周全的,我还可以提供一点建议。”

四年来,他们七位老师组成了一个团结的“小家庭”。在他们集体办公室的桌子上,每人桌前都摆放着一枚桌签,上面除了有个人简历之外,还有一句“座右铭”,他们的日常工作、生活,无时不刻地践行着自己的这句人生信条。

吴睿:细节决定成败,心态决定未来

吴睿生于1990年,毕业于陇东学院小学教育专业。2014年通过特岗教师招考,分配到环县小南沟乡粉子山小学任教,2015年,他被调入许掌小学任校长。吴睿的座右铭是“细节决定成败,心态决定未来。”

在吴睿的四年教学生涯中,他先把心沉在了学校中,再把每一件事做细做实,赢得了领导、老师、家长和学生的一致赞同。初到粉子山小学,20多名学生,三名老师,屋顶漏水,缺少图书、文体器材,学生行为习惯差,教师进取心不强。

看着这样的情景,吴睿决心让这个学校“活”起来。他利用网络众筹,联系公益组织,为学校购置了新篮球架,为学生捐赠文具、图书、衣服等,学区又积极协调项目,实施了改薄工程,学校面貌焕然一新。

一年的实践、一年的锻炼,学区领导看出了他的能力和沉在基层的心态,2015年,决定将他调到许掌小学任校长,来“拯救”这个学校。

“只有一年的工作经历,就以校长的身份进入一个新的环境,压力很大。”吴睿回忆当时的处境:“压力就是动力,学生的成绩与其他学校、县城学生的差距是动力,学生一个个灵光的小眼睛也是动力。”

刚进入许掌小学,每天晚上一两点睡觉成为了他的习惯。除了日常的备课、改作业,他更多地思考学校如何发展,怎么样能让学校“活”起来。

“提升质量是最大的赢家。”吴睿这样认为,也着力从这方面付诸实践。听课、评课、教学实践等教研活动经常开展,还多次开展作业展评、家访、特殊关照留守儿童等活动。连续两年的六一儿童上,通过开展丰富多彩的文体活动,与家长合办运动会等形式,这个原本沉寂的校园活跃了起来。在他的指导下,学校的两名学生也分别获得了全国中小学生电脑制作大赛庆阳赛区三等奖和全国中小学生第三届手绘地图大赛优胜奖。他本人也荣获了优秀指导老师奖。

为了改变学校面貌,提升硬件水平,他协同学区,争取实施学校改薄工程,通过网络众筹,为该校新打一口水窖,购置了净水设备。同时,他还通过网络,联系爱心协会,为学生捐赠学习用品、衣服等。

在2017年暑假,学校正在实施改薄工程,吴睿作为校长,每天坚守在学校,查质量、赶进度,确保下学期如期开学。这一年,是他最忙的一年,也是他成果最丰硕的一年。

从2014年到2018年,他从23岁成长到27岁,每一年、每一月、每一天,他都以奋斗的心态做事,以把小事做细的心态去把每一件事做实。

马元梅:有孩子的地方,就有美丽的故事要发生

马元梅,1990年生,毕业于定西师专数学专业,2014年通过特岗教师招考,进入许掌小学任教,2015年任许掌小学教导主任至今。

马元梅的座右铭是“有孩子的地方,就有美丽的故事要发生”。在他四年的教学经历中,每天都发生着美丽的故事。2014年9月一上班,她班里有一位单亲孩子,性格内向,她对这位同学也格外关心,有一天,这位同学给他带来了一袋葵花,说是家里产的。她出于职业要求,没有收下。之后,这个孩子在她的课堂上很少发言,见了她也躲着走。她发现后,主动与这个孩子单独谈心、家访等,打开了孩子的心结,这位孩子不仅和她成为好朋友,学习成绩提升也很快。

马元梅爱孩子,孩子一见到她也都非常亲热。2016年,她给一年级带课。刚入学的孩子见了她就如同“妈妈”一般。一次她从县城买了一袋散装饼干,提着走进校园。有一位小朋友看见后跑过来说了一句:“老师,我饿了。”她分给这位小朋友一些,紧接着,又有几位小朋友也跑来说着:“老师,我也饿了。”她瞬间懂了:“他们是爱老师,才表现出馋了。”她随即将饼干带到教室里,和小朋友共同分享了起来。

马元梅工作四年,从事了三年教务工作。在任教务主任之前,她就探索改变农村传统的授课模式,任教务主任后,她探索实施了“同动同静”的复式教学模式,并亲自上示范课,给刚参加工作的老师示范指导。她在全县复式教案评选大赛中也获得了二等奖。

在组织教研活动中,她主动邀请老教师参与,以他们多年的教学经验做指导,提升年轻教师的教学能力。

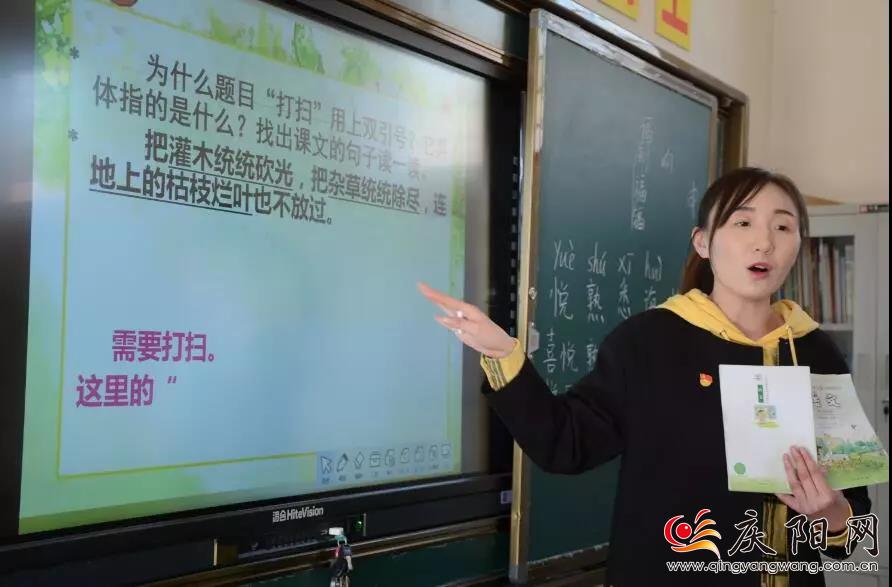

武月:学高为师,身正为范

武月,1992年生,毕业于天水师范学院,2015年参加工作。她的座右铭是“学高为师,身正为范”。

武月是一位在县城里长大的90后女青年,刚一步入乡下小学,艰苦的环境使她很苦恼,不过在很短的时间里,她就调整了过来。她认为,“身正”首先需要“心正”。“只有将心沉在这里,才能与老师、孩子融为一体,也才能更好地教书育人。”

武月回忆,她刚上班,在一次公开课上,一位学生请假上厕所,一哄十多个孩子都跟着跑了出去,教室里只剩下了少部分学生,自己很尴尬,下不了台。在之后的评课过程中,老师们把问题归结于课堂管理和教学方式上,而自己在心底里还加了一条,不论是课堂还是课外,自己都没有和孩子们心交心地交流互动。

在接下来的教学生活中,武月不仅更加努力地备课、上课,一有空,就和孩子们一起做游戏、谈心、家访,这学期末,她带的语文成绩成为全乡第一名,这不仅鼓足了自己的信心和干劲,也给孩子和家长很大的鼓舞。

武月的努力没有白费,她先后获得了全县教师技能竞赛简笔画、教学设计和说课竞赛优秀奖。

在武月的引导和教育下,学生们都养成了洗头、洗脚、洗衣服的良好的卫生习惯。“看到孩子们的每一点进步,都会有满满的成就感。”武月说。

袁勃:坚持一下,一切将成为过去

袁勃,男,生于1990年,2014年毕业于陇东学院教育专业,2016年参加工作。他的座右铭是“坚持一下,一切将成为过去”。

袁勃的座右铭里,表达的是奋进的姿态。他说:“把过去看成不足,再坚持一下,努力一把,成绩一定比过去好。”他的这句话,也是对学生的“口头禅”。

袁勃参加工作两三周后,发现一位同学多次不交作业,于是,他每天都要手把手地看着这位同学把作业做完,当他看到这位学生快要做完的时候,他会鼓励他:“坚持一下,一切将成为过去。”在他的长期坚持下,这位同学养成了按时完成作业的好习惯,有时候在老师没有布置的情况下,还主动预习课文。

在袁勃的激励下,他的学生都很上进,也和他有了深厚的友谊。今年刚开学,他因为有事请了几天假,学生们看不到他,都以为他调走了,当他回到校园里的时候,学生变了。“那是一个早自习,学生们都在认真地读书,我悄悄走进教室,学生们突然停止了读书,虽然没有说什么,但个个都流露出一种欣喜的眼神。”袁勃说,“这一瞬间,我心底暖流突然涌动、沸腾。”

更让他感动的是,在第二天的学生周记里,一位同学这样写道:今天袁老师回来了,我真高兴,他好像瘦了,早晨帮我们拉开了窗帘,也对我们笑了,他笑起来真好看,袁老师一笑,我们都觉得好开心……

李玲玲:生命不息,奋斗不止

李玲玲,女,1991年生,平凉人,毕业于陇东学院小学教育专业,2014年参加工作。她的座右铭是“生命不息,奋斗不止”。

李玲玲生在城里,长在城里。初到农村,她心里一落千丈。当她看到农村孩子渴求知识的眼神时,她决定坚持下来,在这里开始奋斗。

在学校发展中,先后有了网络、电子白板等教学设备,李玲玲每天都会在网上学习许多知识,给自己充电的同时,给孩子们带来新鲜血液。

在采访中,李玲玲回忆了一堂课的场景:在上《我多想去看看》这一课时,为了让孩子们了解更多的地方,激发他们的上进心,她特意从网上下载了北京天安门、故宫等中国许多名胜地方视频、照片,让孩子们看,看完视频后,没等她提问,孩子们踊跃发言,“我想去北京看看。”“我想去兰州看黄河。”……

“看着他们激动而憋红的小脸,我也情不自禁地也感动——他们很多连县城都没有去过。”李玲玲说。

为了让孩子们能学得更好,将来能够飞得更高,李玲玲的每一页教案,都用心去写,每一堂课,都用心去上。“自己在点滴中奋斗,孩子们在点滴中成长,自己更加充实,孩子们也能学得更好,飞得更高。”李玲玲说。

赵芳芳:把简单的事做彻底,把平凡的事做经典

赵芳芳,生于1990年,毕业于兰州财经大学设计专业。2015年通过特岗教师招考,进入许掌小学任教。她的座右铭是“把简单的事做彻底,把平凡的事做经典”。

在赵芳芳看来,教书育人、尤其是小学教育,很简单、很平凡,但要做出成绩很难,如何把这件简单的事做得更好,需要静下心来努力。

“始终以一颗善心去对待每一个孩子。”这是她对简单和平凡的理解;“让每一个孩子都能有足够的进步。”这是她对彻底和经典的理解。

她工作三年来,以行动诠释着平凡与经典。赵芳芳回忆,她带的幼儿班里有一位孩子父母离异,由爷爷奶奶照顾,有一天放学时,她跑到自己跟前说了一句:“妈妈,帮我背一下书包。”随后,这个孩子又红着小脸吐了一下舌头:“对不起,老师,我说错了。”

赵芳芳也被突然的一声“妈妈”叫懵了,过了几秒钟,她还是反应过来了:“好着呢,我就是你的‘妈妈’。”从此,她对这位小朋友也多了一份关爱。

每天中午,在赵芳芳的办公室里,总有一些孩子围在她跟前请教问题,她都悉心地解答。在赵芳芳看来,孩子们利用午休时间请教作业,一是请教问题,更多的是想和自己在一起。

甄德华:默默无闻,辛勤耕耘

甄德华,生于1960年,1976年参加工作,任代课教师,1995年通过考试转为正式教师。作为老教师,和六位“90后”教师一起工作,他很高兴,也悄悄写下了“默默无闻,辛勤耕耘”的座右铭。

甄德华任教40多年,任校长20多年。他亲眼见证了环县农村教育的发展变化。2015年,学校一次性进入了六名年轻教师,他看到了农村教育的新希望。

“缩短农村与城镇教育差距,要靠年轻人。”甄德华说:“当下,一些农村学校教师年龄结构偏大,不会运用新的教学工具,成为农村适龄儿童进城读书的一大因素。”

甄德华工作40多年,教出了许多优秀学子,大多都有很好的工作。每当回忆起自己学生的时候,他都觉得自己很充实,很幸福。

甄德华表示,尽管只剩一年多时间就退休,但他会站好最后一班岗,和年轻教师一道,共同学习、共同提高。

记者手记教育扶贫的典范

日前,走进环县小南沟乡许掌村,整洁的校园、朗朗的读书声、欢快的笑声,特别是六位90后老师的笑脸让记者倍感振奋。

据环县教体局统计,目前,环县20人以下规模的农村学校达到122个,教师年龄偏大。尽管都按部就班地完了教学任务,但学校里缺少活气,教学成绩也平平。许掌小学的七位教师(其中六名90后大学生),他们利用三年时间,吸引回来了10多名学生,学校活了,这个村子也活了。

许掌小学的“逆袭”,是农村教育扶贫的成功典范。

城乡教育均衡发展首先是师资力量的均衡

城乡教育均衡发展,最重要的是师资力量的均衡。58岁的许掌小学教师甄德华从教40多年,见证着教育事业的发展,“前多年,城乡教师年龄结构、技能水平、教学设施等基本均衡,有些农村学校教学成绩一度超过城里。”甄德华说:“近年来,在各种因素的影响下,农村学校的硬件设施基本和城镇均衡了,但教师结构反差较大,农村教师老龄化严重,学生进城读书成为一大潮流。”

小南沟学区为了提升许掌小学的教学质量,给这个学校配备了六名年轻教师,专业也相对对口,学校师资力量的明显提升,给村民呈现出了新气象、新活力,家长也看到了学校的新希望,一些家长选择了孩子在家门口读书,既方便了孩子,也节约了家庭劳动力。

教师沉下心,家长就放心

近年来,环县持续在城乡教育均衡发展上发力,出台了《关于加快全县教育发展的十条意见》,从经费保障、布局调整、办学条件、贫困学生救助、教师生活补助、乡村教师工作生活条件改善、教师队伍建设、教师奖励激励、学校精细化管理、教育教学质量提升十个方面支持教育事业的发展,尤其是在教师配备上,将新参加工作的年轻教师全部分配的基层学校任教。但也存在一些问题:比如一些年轻大学生,在诸多因素的影响下,只顾兢兢业业完成教学任务,在学校建设、教育发展方面思考地较少,尽管完成了课业,但对农村教育发展、教学质量提升贡献较小。

许掌小学的六位90后特岗教师,在一位90后校长的带动下和一位老教师的帮助下,迅速成长,沉下心来提高教学质量,通过众筹建设学校,借助“六一”儿童节联合家长排演节目,发展多彩校园文化等多项措施,家长才放心地把孩子送到这个学校读书。

孩子在家门口上学,家长致富门路广

“通过提升农村学校师资力量和教育水平,吸引进城学生返乡,节约一名贫困家庭用来“陪读”的劳动力,这个家庭就多了一份收入,甚至多了一项收入渠道。”环县小南沟乡学区主任贺鹏科说。

许掌村村民汪浩玺家两个孩子之前在虎洞中心小学读书,孩子母亲跟着“陪读”,每周只能周末帮家里干活。看着家里只有一名劳动力,不得不减少种植面积、缩小养殖规模,家里收入明显减少了。2016年,他将两名孩子转回本村读书,同时扩大了种植、养殖规模,“不仅家里生产生活正常了,致富路子宽了,收入也增加了。”汪浩玺说。

和汪浩玺一样,把孩子从乡镇中心小学、县城学校转回许掌小学的就有十多位。回来后,他们有的发展起了特色产业,有的扩大了种养殖规模,有的选择了一人在家、一人外出务工,收入明显比“陪读时代”增加了。

通过提升农村教育教学质量来缩小城乡教育差距,提升的不仅是农村教育,也是教育扶贫的主要方向。

本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com

本文链接:http://www.dbeile.cn/news/3715.html